Streptococcus suis (豚レンサ球菌)によるヒトの感染症(第28巻、6号)

2007年6月

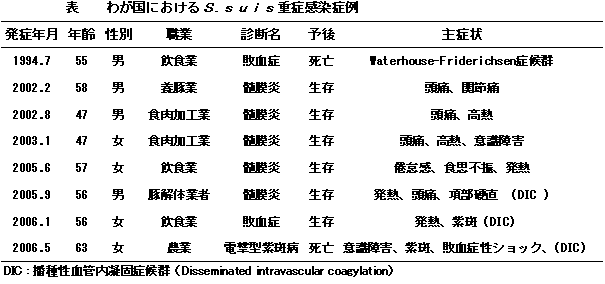

Streptococcus suis (豚レンサ球菌)によるヒトの感染症は、わが国では、1994年に東京都内で患者発生報告がされている。その後、表に示すように2006年までに全国で8例の患者発生が報告されており、いずれも発症前に生の豚肉を取り扱っていたか、豚との接触があったことが判明している。

S.suis は、グラム陽性、通性嫌気性の球菌である。ヒツジ血液寒天培地ではα溶血、馬血液寒天培地ではβ溶血を示すのが特徴である。本菌は、莢膜の抗原性の違いにより35の血清型が報告されているが、その中で最も頻繁に分離されるのは血清型2型である。

本菌は豚に感染して敗血症、髄膜炎、肺炎、心内膜炎、関節炎など多彩な病態を示し、時に流行し大きな経済的被害をもたらすことが知られている。しかし、豚に対して特別病原性が強いわけではなく、生後5週齢ぐらいまでの幼い豚や過密飼育・換気不十分などの劣悪な環境で飼育された豚、抵抗力や免疫力の低下した豚などに発症がみられる。健康な豚の咽頭などから検出されることもある。

最初のヒト感染例は1960年代にデンマークで報告され、ヨーロッパでは、50例以上の報告がされている。感染した場合の症状としては、豚と同様に化膿性髄膜炎が多く見られ、初期症状として高熱、倦怠感、嘔吐などを呈し、引き続き髄膜炎や皮下出血、毒素ショック、昏睡等の臨床症状を起こすことが報告されている。後遺症として聴覚障害が残ることがあるため、できるだけ早期に抗菌薬による治療を開始することが必要になる。まれに敗血症による多臓器不全を起こすこともある。

当センターでは、日本で発生した8症例のうち2症例からの分離株について検査する機会があった。

[症例1] 1994年敗血症で死亡した55歳の男性で剖検所見による診断名は劇症型敗血症(Waterhouse-Friderichsen syndrome)で、血液よりグラム陽性球菌を検出した。

[症例2] 2005年6月に発症した57歳の女性で、倦怠感、食思不振、発熱を訴え病院を受診し、胸部レントゲン写真では肺炎等の所見は無く、感冒と診断されたが、同日採取した血液からグラム陽性球菌を検出している。入院日の夜より頚部の疼痛、左眼の充血・疼痛を認め、幻視、傾眠傾向があった。その後、頭痛・嘔吐があり髄膜炎を疑い髄液の検査を実施したが、髄液から細菌は分離されなかった。細胞数1,643個/3視野、糖19mg/dl、蛋白218mg/dlであったため髄膜炎と診断された。前房蓄膿、視力低下をきたし敗血症に伴う細菌性眼内炎および進行性の難聴が出現したが、5週間の抗生剤投与にて、症状が軽快したため髄膜炎は治癒したと判断された。

両事例の患者由来2菌株は、いずれもグラム陽性球菌(短桿菌様)で、ヒツジ血液寒天培地上でα溶血、5%CO2培養の馬血液寒天培地上ではβ溶血を示し、カタラーゼおよびオキシダーゼ陰性であり、Api 20 STREPによる同定の結果いずれの株も S.suis 、と決定され、血清型は2型であった。

患者は2名とも職業は串焼き店の従業員で、豚肉や豚の内臓を取り扱う仕事をしており、肉を串に刺す時、誤って手にも刺していたことが、発病した原因と考えられた。

2005年の6月から8月にかけて中国四川省・資陽市周辺で多数の、 S.suis 感染症が発生する事件が報告された。患者は200名を超え、致死率も20%と高いものであった。しかし、この事例はいくつかの地域に渡って発生した散発事例が時を同じくして起きたものと解釈出来る。患者は豚の飼育に係わる農夫や豚のと殺解体などに係わる食肉処理業関係者などであり、ヒトからヒトへの感染例は報告されていない。また、ヒトの感染例が報告される前からそれらの地域で飼育されている豚において本菌感染症が発生していたことも確認されている。

豚における本菌感染症は、わが国でも1979年に島根県で、はじめて発生が報告されて以来、多数の都道府県で報告されているが、発症した豚が食肉として流通することはない。また、本菌は加熱により容易に死滅することから、たとえ本菌が付着していたとしても、加熱調理された食肉を介した感染は無いと考えられる。ヒトへの感染経路は豚・豚肉との接触の際、皮膚の創傷面から病原体が侵入し、感染が成立するとされているので、養豚業者、食肉処理従事者、獣医師など豚と接触がある職業従事者では注意が必要である。